科学技術~立場や対立を超えて~

もくじ

1.はじめに

人類の歴史の中で、市民社会における科学の位置づけは大きく変化してきた。一部の愛好家たちの間で行われてきた科学の営みは、社会に対して新たな価値を生み出す存在へと変容し、国力を支える国家の中心的役割へと発展した。その一方で、科学には一部の市民に十分に理解されないまま受け入れられている側面もある。例えば、近年、様々なデマや陰謀論がネットやメディアを通じて流布され、科学不信が助長されている。また、研究予算は、市民への理解を得られやすい短期的な成果や即効性のある応用研究へと優先的に分配され、社会にない新たな価値を作り出す基礎研究や長期的な探究は、その価値を十分に理解されないまま、後回しにされる場面も少なくない。

こうした科学不信や基礎科学軽視の背景には、科学に関わる各プレイヤー同士の連携・対話不足により、科学の成果が見えにくくなっている構造がある。現代の社会課題は、単一の専門分野や一つの組織だけでは解決できないほどに大規模化、複雑化している。それにもかかわらず、科学を取り巻く各プレイヤーは自身の評価基準や利益を優先しており、科学の成果は社会全体へ十分に還元されていない。さらに、立場の異なるプレイヤー同士の相互理解の欠如が、立場の異なるプレイヤー同士の不信や断絶を招き、協同を阻害している。このように科学を取り巻く構造は、一つの課題に関わる異なる立場の複数のプレイヤーが協働することの難しさを象徴的に表している。

そこで本稿では、『科学』を取り巻くプレイヤー同士の関係性を考察することで、大規模化・複雑化した現代の社会課題解決で求められる「立場の違いを乗り越えた協働」を可能にするヒントを探る。

2.課題の背景

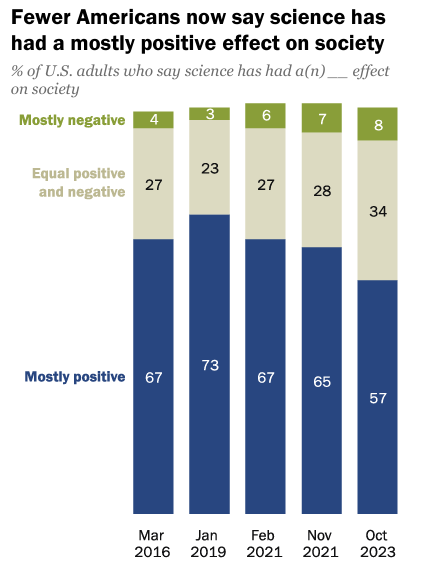

近年、様々な媒体を通じて、各国の科学不信やそれに伴う科学予算削減への懸念が報道されている。特に、日本では、国立大学への交付金が年々削減されており[1]、基礎科学力の低下が懸念されている。また、アメリカでは、コロナ禍以降、市民社会の中において科学への信頼が急速に減少しており[4]、アメリカ政府は科学予算を大幅に削減し、一部の科学活動に支障が出始めている[5]。

こうした科学不信や政府の科学予算削減の背景には、市民が科学をどれだけ信用しているのかが深く関わっている。例えば、P.Sturgis (2025)らによる68カ国の国や地域ごとの科学者に対する信頼度を調査した研究の結果によると、日本人の科学者への信頼は68カ国中で59位となっており、世界水準と比較し低い水準に留まっていることが明らかになっている[2]。また、同調査で、アメリカでは68カ国中で12番目と、比較的高い水準で科学者を信頼していることが明らかとなっているが[2]、コロナ禍でのワクチン接種の強制や外出禁止政策などをきっかけに、個人の権利が侵害されたと不満を感じる市民を中心に科学者への信頼度が低下していることも報告されている(図1)[4]。こうした市民社会における科学の信用度が、政府の予算分配へと影響を及ぼしている。政府は市民へ予算分配の説明責任を有している。このため、科学の信用度が低下すると、短期的に成果が出やすく、市民からの信用を得やすい応用研究・開発研究へと予算が優先的に配分され、大学など長期的な成果につながる基礎科学への予算は後回しにされる傾向にある[3][5]。

図1:アメリカの科学者への信用調査(Pew Research Center 2023)

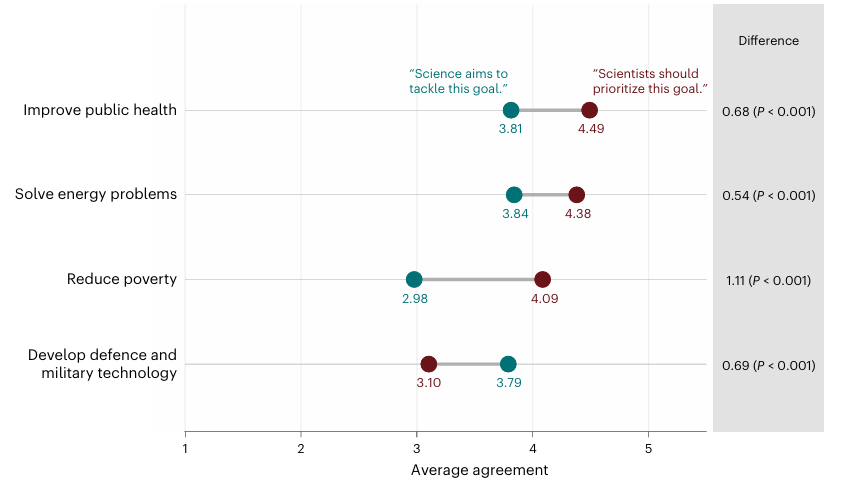

図2:社会で認識されている研究優先順位と望ましい研究優先順位(V.Cologna 2025)

こうした科学不信の背景にあるのは、科学と市民の対話や相互理解の不足である。市民の科学への信頼がどのように醸成されるのかについては、P.Sturgis (2025)らの国際的な比較研究が示唆を与えている。P.Sturgis (2025)らの調査によると、市民が科学を信頼するのは、科学が自らの生活を豊かにしていると実感できるときであることが示唆されている[2]。例えば、図2の現在科学が取り組んでいると感じる領域(社会で認識されている研究優先順位)とそれに取り組むべきかどうか(望ましい研究優先順位)を調査した結果[2]によると、Public health(医療領域)やReduce poverty(貧困問題)などの市民生活に直結する研究は、さらに優先して研究をするべきと考えられている。一方で、自身の生活と直接関係のないDevelop defence and military technology (防衛・軍事研究)については、現在積極的に取り組まれていると感じる一方で、優先するべきではないと感じる人が多い。つまり、図2から市民は科学が自身の生活を豊かにしていると実感できる時に、科学の価値を実感していることがわかる[2]。したがって、近年、科学不信が広がっている背景にあるのは、科学者・研究機関と市民の間で、対話や相互理解が不足し、科学の成果や意義が市民社会に十分に共有されず科学の価値が生活に直接結びついていないことにあると思われる。

一方で、科学者・研究機関は市民社会に科学の成果を理解してもらおうと様々な努力をしてきたのも事実である。実際、科学者や研究機関は、講演会やサイエンスイベント、SNS発信などを通して積極的に説明しようと努力している。しかし、こうした努力の一方で大部分の市民には科学の価値が十分に理解されないままになっており、また、科学者や研究機関の側もそもそも市民は科学を理解できないのではないかと感じている。こうした科学者・研究機関と市民間のコミュニケーションの問題は、典型的には「欠如モデル」と呼ばれる[6]。これは、科学の側が市民は科学知識が足りないために科学を理解できず誤解や不信を抱くという前提に立ちながら、市民に知識を伝え、理解や支持を得ようとする関係のことである[6]。科学者や研究機関は、様々な情報発信を行い、科学の価値を理解してもらおうと努力をしている。しかし、その多くは一方向的な情報提供にとどまり、市民が何を疑問に思い、どのような価値観や経験から科学を見ているのかを聴く仕組みは十分に整っていない。市民側もまた、こうした情報の提供に対して、科学が自身の生活や社会に直接関係するものとして捉えきれていない。こうして、科学の成果が自分自身にどのように影響するかを実感できず、結果として科学への関心や議論への参加意識が希薄になっている。市民が科学に距離を感じるのは、単なる知識不足ではなく、科学が自身の価値観や日常生活と結びついていないからである。

こうした相互理解の不足は、科学と市民の間だけにとどまらない。企業と科学の関係も双方向性に乏しい。制度的に産学連携は推進されているものの、実態としては企業と科学の間の関係は表層的な関係にとどまっている。企業は、市場の中でより効率的な財務的リターンを得ることを求められるため、より短期的成果を得やすい開発研究に注力する傾向がある[3]。こうして、企業は長期的な研究開発の不足を補うため、より長期的な視点で基礎研究を実施できる大学へ資金提供を行い基礎研究を委託している。一方で、企業・大学のいずれも資金や人材が不足し、互いに補完しあう体制や長期的な協働チームの設計は十分に行われていない[7]。このため、企業から科学へは資金提供、大学から企業へは専門知識と低コストの人的リソースの提供に限られ、単なる取引先の関係(業者と顧客の関係)にとどまっている。こうした表層的なやりとりにより、共同的な探究による新しい知識の創造・共有や長期的な研究基盤づくりが行われず科学的成果が社会実装へと十分に結びついていない。こうした社会実装の遅延によって、市民社会へ科学の成果が取り入れられず、科学不信へとつながっているのである。同様の構造は、政治と科学の関係にも見られ、政策決定や制度設計の場面で科学者の知見が十分に反映されているとは言い難く、むしろ科学的根拠が乏しい市民の意見や短期的な政治判断が優先される傾向にある。

このように、科学不信や科学軽視の背景にあるのは、単なる市民社会と科学のコミュニケーション不足にあるのではなく、科学に関わる様々なプレイヤー同士の一方向的な関わり方にあると考えられる。こうした、各プレイヤー同士の一方向的な関わりを生み出すのは、各プレイヤーの『立場』にあると考えられる。それぞれの『立場』に立つ各プレイヤーは、自らの『立場』に見合った使命・目的を求め、他のプレイヤーと関わっている。例えば、科学は真理の追及を、企業は利益を、政治は適切な分配を、市民は自らの生活の向上を求めている。こうした『立場』の異なる各プレイヤー同士の行動原理や関心は必ずしも一致せず、時には相反する。例えば、企業と科学の関係がその典型である。企業は、市場の変化に即応しながら短期的な成果を求め、事業化や利益の最大化を目的として行動する。一方、科学は、未知の領域を探究し、長期的な知識の蓄積や真理の追究を目的としている。このように、「目的の時間軸」や「成果の基準」が異なる二者は、協働の方向性にずれが生じやすい。結果として、双方が互いの目的を尊重し合うよりも、自らの目的を優先する傾向が強まり、関係は一方向的なものとなりやすい。

このように、市民社会における科学不信の構造を分析してみると、科学不信は科学に関わる各プレイヤー同士が自身の『立場』に沿って自らの目的を最大化しようと行動するために、各プレイヤー同士の連携が阻害され、互いの立場を相互理解できていないことに起因していると思われる。一方で、こうした各プレイヤー同士の協同を阻む『立場』の違いや互いの目的は、単に現在の制度や仕組みの中で生じているのではない。それぞれの立場は、長い歴史の中で社会の要請や価値観の変化に応じて形成されてきたものである。そこで次章では、科学技術の担い手の『立場』が、歴史の中でどのように形成されてきたのかを振り返ることで、『立場』を超えた連携のための手がかりを探る。

3.そもそもどのように立場が生まれてきたか?

3.1 科学の立場が成立した歴史

科学に関わるプレイヤーの『立場』の違いを深く理解するためには、各プレイヤーの『立場』が形成されてきた歴史をたどる必要がある。そこで、科学の歴史をたどることで『立場』が生まれてきた歴史を探る。

古代ヨーロッパでは、科学の黎明期として、アカデメイアなど自然の真理を追及する自主組織が組織され、哲学・数学・天文学が一体化した自然哲学の探求が行われた。中世ヨーロッパに入ると、神学が学問体系の中心に位置づけられ、自然や人間の本質を理解しようとする営みも神学的枠組みの中で展開された。こうした時代には、宗教人・知識人・職人が互いに重なり合う形で、観察・製作・実験を通じて自然を理解しようとする試みが形成されていた。例えば、Smith (2000)は、14〜16世紀の職人や画家による身体的労働を通じた正確な自然表現の試みとそこで得られる「経験」が近代科学の経験的手法(実験)の源流となったことを主張している[8]。つまり、この時代には、自然を絵画として正しく表現しようとする画家、彫刻などとして表現しようとする職人、数式などで定量的に表現しようとする知識人が未分化のまま共存し、自然を正しく表現しようとする営みが立場を超えて存在していた。このように、古代から中世にかけての科学的探求は、学問・宗教・技術など互いの職や立場を超えた渾然一体とした知的な営みだったことが示唆される。

17 世紀になると、科学者という社会的役割が明確化し始めた。実験と観察を通じて自然の真理を明らかにし、実験などによって得られた客観的事実(目撃可能な事実)を共同体の承認のもとに確立する者という現在広く知られている科学者像は、実験結果の妥当性を追求するこの時期の営みの中で形成されてきた。この時期には、実験結果の妥当性を認めるために、「実験の家」と呼ばれる社会的・物理的空間で実験が行われ、実験の正当性を保証するためにその場に立ち会う人の立場や信用が重要視された[9]。特に、王立協会のフェローや紳士といった社会的な身分や立場が重視され、こうした信用を備えた者が立会人となり共同体としての事実を認めることで、実験事実の妥当性を支える役割を果たした[9]。さらに、秘密主義は結果の信用を失わせると見なされ、現在の科学の世界でも行われる公開性と再現可能性が学問的正統性の条件として制度化されていった[9]。このようにして、社会的秩序・礼儀・階級構造と結びついた文化の中から、科学的事実の検証と承認の制度が形成され、結果として科学者は「信頼される観察者」としての専門的威信・立場を確立していった。

産業革命によって、科学者・企業・国家の役割はさらに明確化した。蒸気機関や機械化により、企業(資本家+技術者)は市場競争と利益を追求し、技術は大量生産・大量消費されるようになった。一方、科学者は大学やアカデミーで基礎研究を進めた。また国家は、軍事・インフラ整備・植民地経営に科学技術を動員し、資金供給者・規制者として立場を固め、科学と産業の両方に介入した。20世紀前半には、原子力、宇宙開発、大規模インフラ(マンハッタン計画、アポロ計画)など、国家戦略と直結するメガサイエンスプロジェクトが台頭した。Price(1986)が指摘したように、科学は19世紀までの小規模で個人主導の「リトル・サイエンス」から、国家と社会のインフラに組み込まれる「ビッグ・サイエンス」へと変貌した[10]。科学技術の指数関数的な成長とともに、設備や資金も莫大となり[10]、科学者・企業・国家が単独では遂行できず、産官学の実質的な連携が必要となった。これ以降、巨大科学プロジェクトが国力や経済競争力の源泉となり、産官学の連携が政策や制度として強調されるようになった。

以上を振り返ると、近年立場を超えた産官学の連携が叫ばれているのも、こうした歴史の流れの延長線上にあることがわかる。現代では、デジタル化やグローバル化により、課題が複雑化、大規模化し、社会実装の高速化、大規模化が求められている。結果として、国際的な大規模研究や高速で社会実装を目指す大学発スタートアップ、さらにそれをサポートするための支援組織や産業、行政などの強固な連携が求められている。つまり、近年求められている産官学連携の必要性は、特別に発生してきた新しい発想ではなく、時代の要請に応じてこれまでに分化してきた科学・産業・行政・市民社会が互いに接近せざるを得なくなった結果にすぎない。一方で、こうした連携は、長い歴史の中で分化してきた立場の使命や目的に沿って進められる。例えば、科学は真理の追及、企業は利益、政治は適切な分配、市民は自らの生活の向上である。こうした「目的の時間軸」や「成果の基準」が異なる二者のずれが、各プレイヤー同士の連携を難しくし、自らの目的を優先した一方向的な関係の原因となっている。

こうして歴史の流れで分化してきた境界や立場は本来は、科学技術に対する役割分担を円滑にするためのものだったが、時代の流れとともに役割が硬直化し、かえって協力や越境を難しくしている。それでは、こうした歴史の中で作られてきた立場を乗り越えるための方法はないのだろうか。また、古代や14〜16世紀に行われた各々が立場を超え、自然を追求していた協同状態に立ち返ることができないのだろうか。次節では、そのカギを探る。

3.2 社会構成主義

歴史を振り返ると、過去には立場や職業などの垣根を超えて様々な人々が混然一体として自然の追及をしていたことが確認された。そして、科学に関わる各プレイヤーが置かれている『立場』は社会的な制度や時代の流れとともに形成されてきたものであることが確認された。

このように時代の流れと共に立場が作られたとする考え方は、社会構成主義的な考え方である。社会構成主義は、私たちが現実として理解しているものは、人々の思考を通じて社会的に作られるとする考え方である[11]。ここでいう「現実」には、知識だけでなく、制度・社会的慣習、さらには役割・立場などの社会を構成するあらゆる枠組みが含まれている。こうした社会構成主義の基礎的な考え方を理論的に定式化したのは、Berger and Luckmann (1966) による『The Social Construction of Reality』[12]である。同書では、社会的現実とは外部に自律的に存在するものではなく、人々の相互作用を通じて形成され、制度化され、正当化される過程そのものの産物であると論じられている[12]。彼らは、人間が日常生活の中で行う相互作用(コミュニケーション)が意味を安定化させ、やがて制度や社会的慣行として定着するというプロセス(外化—客体化—内面化)を示し、現実が人間の相互作用を通じて構築されることを理論化した[12]。

このように、人間同士の社会的な相互作用によって社会的な役割や立場が形成されてきたという社会構成主義の立場に立てば、現在社会の中で認識されている役割や立場などの社会的な枠組みは固定的な本質ではなく、新たな人々の相互作用によって変更されうるものとして位置づけられる。実際、社会構成主義の源流となった象徴的相互作用論においても、自己や役割は他者との相互作用によって絶えず生成される可変的なものとされており、いかなる社会的カテゴリーも変化しうる構築物として扱われている[13]。したがって、ある時代に「当然」とみなされてきた役割や立場も、社会的文脈や目的の変化に応じて再構成可能であり、変化しうるものである。

社会構成主義の観点に立つならば、立場や役割は歴史的・社会的条件の中で構築される可変的な枠組みであり、相互作用の設計によりいくらでも再編成可能なものである。しかし現実には、組織や制度が長期にわたって固定化されることで立場の境界が硬直化し、立場を超えた協力や越境的な思考が妨げられている。この硬直をほぐし、再び多様な立場が交差し得る状況を作り出すためのヒントとして、バフチンとゴフマンの理論を取り上げる。

バフチンの対話理論(dialogism)とポリフォニー(polyphony) は、社会の中で複数の声が並列的に存在し、互いに影響を与え合うことによって新たな意味が生まれると論じている[14]。バフチンにとって対話とは単なる話し合いではなく、異なる立場・価値観・世界観の間で「対等に響き合う」関係である。各領域の声に対して一方を優位にすることなく、互いを平等に扱う場として意識的に設計することで、既存の力関係を揺らすことができる。

バフチンのカーニバル論は、社会秩序や身分の上下が一時的に停止され、役割や序列が反転する場が新たな関係性と創造性を生むことを示す[15]。カーニバル的な場では「公式の階層秩序からの解放」が起こり、人々は普段と異なる振る舞い・視点・関係性を振舞うことができる[15]。連携の場においても、肩書きや制度的序列を一時的に外し、立場を交換し、異なる世界観を安全に試行できるような制度的に保障された越境の場を設けることは、境界を柔らかくし、心理的障壁を下げるうえで有効である。

ゴフマンのドラマツルギーによれば、社会的役割とは舞台上の役のように状況ごとに演じ直すことができる可塑的なものである。人々はフロントステージ(公式の場)とバックステージ(非公式の場)で異なる役割を演じわけ、状況に応じて自分自身の振る舞いを調整している[16]。つまり、互いが「こう振舞うべき」と考えている固定的な脚本から距離を置けば、役割は再演可能であることを示している。制度設計のうえでも、互いの立場を交換し、他者の視点を一時的に引き受けることができる場を作れば、立場間の硬直した役割期待を崩す機会が生まれるはずだ。

以上のように、バフチンの対話性・ポリフォニー・カーニバル、そしてゴフマンのドラマトゥルギーという三つの枠組みは、立場の境界が固定化されることによって失われた対話・越境・相互行為の可能性を回復するための理論的基盤となる。重要なのは、単に境界を壊すことではなく、境界を越えるための場と関係性を制度的にデザインすることである。その設計こそが、社会構成主義的視点が示す「立場の再構成可能性」を実際の組織・制度において具体化する鍵となる。

4.立場再構成のための設計

バフチンとゴフマンの理論を踏まえて、各プレイヤー同士の立場を超えるためにはどのようなことが求められるだろうか。

第一に、各プレイヤーの知識の幅を広げる交流が求められる。社会構成主義の見方では、「立場」とは、役職や制度的な区分ではなく、それぞれが持つ知識体系や価値観、世界の捉え方によって形成される認識の枠組みである。そのため、既存の知識の枠組みを揺さぶり、知識の境界を越えることが立場の再構成・立場を超えた協力のために重要である。異なる知の世界に触れることで、自分の専門領域の前提や価値観が相対化され、他者の視点を取り込む余地が生まれる。これにより、固定化された立場の境界が動き、より柔軟で多様な協働の形が可能になるのである。

こうした新たな知識創造のための場として、文理融合や学際研究といった取り組みはこれまでに分化してきた専門知を再び交差させ、複雑化する社会課題に柔軟に対応する上で重要である。バフチンが論じたように、異なる立場や価値観を持つ複数の声が上下関係ではなく並列的に存在するとき、従来の枠組みでは生まれ得ない新たな意味や発想が生成される。文理融合や学際的な研究会も、専門領域の違いを均質化するのではなく、それぞれの固有の声がそのまま響き合う場として設計されることで、より創造的な協働が可能になるだろう。また、立場や役職を越えた自由な意見交換の場としてのサロン的交流・学会も、互いの立場を変容させる対話的な場として機能しうる。サロンが単なる情報交換にとどまらず、参加者それぞれが異なる視点や前提を持ち寄り、研究者、行政職、企業人といった多様な専門性が対等に扱われる環境を整えることで、偶発的な協力や新たな問題設定が生まれやすくなるだろう。さらに、ゴフマンのドラマトゥルギーが示すように、協同の場において参加者が「研究者らしさ」「行政らしさ」といった固定的な役割期待から距離を置き、互いの立場を経験できる機会を取り入れることで、新しい視点を獲得しやすくなるはずだ。

第二に、社会実装を見据えた開発が求められる。社会実装は、市民が科学を受け入れための有効な手段であり[2]、同時に市民と開発側(研究者・企業・行政)が互いの立場の境界を超えるための重要なプロセスである。

社会実装のプロセスによって、開発側によって一方的に形成されてきた科学の価値が初めて市民の日常の中に入り込み、市民生活の中で初めて具体的な意味を持つ。こうしたプロセスの中では、開発側は市民生活の中にその価値を届けるために市民のニーズ、懸念を汲み取る必要性が生じる。また、市民は自らの生活に関わる科学的価値を理解・選択し、時には共に改善する立場へと向き直ることが求められる。この相互に相手へ向き直る構造が、開発側と市民の境界を揺るがし、開発側と市民の間で築かれてきた立場を超える新しい立場を再構成する契機となる。バフチンが論じた対話性の観点からすれば、社会実装は、開発側と市民という異なる生活世界の「声」が対等に向き合う場であり、それぞれの声が相互に相手の意味を参照しながら変容する契機となる。また、技術導入の是非を巡る議論・科学の倫理的側面を議論する場においては、開発側である専門家の権威や制度的な上下関係が弱まり、市民の生活世界からの声が正面から扱われる。こうした社会実装のプロセスにおける序列からの解放がバフチンのカーニバル的な場として機能し、互いを対等な協働者として捉える契機となる。このように、社会実装は市民が科学を自身の生活の中で意味づけ、受け入れるためのプロセスであると同時に、開発側と市民の立場の再構成を可能にする実践的な場である。だからこそ、市民社会への還元・社会実装という視点に立った開発側の連携は、科学への信頼を築き、立場を越えた協働を実現するうえで不可欠である。

現状、産官学の連携が頻繁に叫ばれ、その制度は徐々に整備されつつある。一方でこうした連携はしばしば形骸化し、科学に関わる各プレイヤーは互いの利益を取り合う関係にとどまっている。だからこそ、立場は人間の思想によって形作られたものであり、再構成可能であるという社会構成主義的な考えに立ち返ることが重要である。科学、企業、政治、市民の役割は絶対的なものではなく、歴史と制度の中で作られてきた社会的産物にすぎない。立場が作られたものならば、再び作り直すこともできるはずである。求められるのは「立場ごとの利益の奪い合い」ではなく、「社会を良くするという立場を超えた共通の目的」に立脚した対等な連携関係である。科学や発明に関わるプレイヤーは、立場ごとに異なる評価基準を持ちながらも、本来は社会課題の解決や人々の生活の向上という大きな目的を共有している。互いが互いに求められる以上の資源を与え合い、資源や知識を分配・共有することで「win–win」を超えた「give–give」の関係を築くことを目指すべきである。

5.まとめ

科学技術に関わるあらゆるプレイヤー(科学者、企業、行政、市民)は、本来、社会をよりよくするという同じ方向を向いた仲間である。それぞれの立場や役割は、専門性や責任を明確にするために歴史的に築かれてきたものであり、その意義は否定できない。しかし、境界が硬直化し、立場が自己目的化すると、協力すべき関係が対立関係に変わり、社会にとっての価値創造の機会を失わせる。歴史を振り返れば、知の担い手は本来混ざり合い、立場を越えて協働してきた。現代の産官学連携は、その原点を巨大化・複雑化した社会に適応させる再結合の試みである。だからこそ、立場に縛られるのではなく、それを柔軟に越える意志と仕組みが必要だ。全員が同じ目的地『よりよい社会』に向かっていることを忘れず、互いの声を響き合わせ、時に役を入れ替え、境界を越えて歩み寄ること。 それが、課題が大規模化し複雑化した現代において各々が本来の力を発揮し、未来を切り拓くための連携に求められる姿である。

参考文献

[1] 文部科学省高等教育局国立大学法人支援課, 第4期中期目標期間における国立大学法人運営費交付金の在り方について (2021) https://www.mext.go.jp/content/20210624-mxt_hojinka-000016327_5.pdf

[2] V.Cologna, N.G.Mede, S.Berger, et al., Trust in scientists and their role in society across 68 countries. Nat Hum Behav 9, 713–730 (2025). https://doi.org/10.1038/s41562-024-02090-5

[3] 経済産業省産業技術環境局, 我が国の産業技術に関する研究開発活動の動向-主要指標と調査データ (2023) https://www.meti.go.jp/policy/economy/gijutsu_kakushin/tech_research/2022_aohon.pdf

[4] Pew Research Center, Americans’ Trust in Scientists, Positive Views of Science Continue to Decline, (2023) https://www.pewresearch.org/science/2023/11/14/americans-trust-in-scientists-positive-views-of-science-continue-to-decline/

[5] NASA, FY 2026 Budget Request. NASA.(2025) https://www.nasa.gov/fy-2026-budget-request/

[6] P.Sturgis, N.Allum, Science in Society: Re-Evaluating the Deficit Model of Public Attitudes. Public Understanding of Science, 13(1), 55-74. (2004). https://doi.org/10.1177/0963662504042690

[7] 科学技術・学術基盤調査研究室 組織的な産学官連携を行う上での問題点とその背景要因:産学官の有識者による自己診断とそこから得られる示唆 https://www.nistep.go.jp/wp/wp-content/uploads/NISTEP-STIH4-4-00157.pdf

[8] P. H. Smith, Artists as scientists: nature and realism in early modern Europe, Endeavour, 24(1), 13-21, (2000). https://doi.org/10.1016/S0160-9327(99)01259-4.

[9] S.Shapin, The House of Experiment in Seventeenth-Century England, 79, 3, 373–404. (1988). http://www.jstor.org/stable/234672

[10] D. J. de Solla.Price, Little science, big science … and beyond, Columbia University Press (1986).

[11] V.Burr, Social Constructionism, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences (2nd ed.), Elsevier (2015).

[12] P. L.Berger,T.Luckmann, The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge,Garden City, NY: Doubleday (1966).

[13] G. H.Mead, Mind, self, and society (C. W. Morris, Ed.)., University of Chicago Press. (1934).

[14] M.Bakhtin, Problems of Dostoevsky’s poetics (C. Emerson, Trans.), University of Minnesota Press (1984).

[15] M.Bakhtin, Rabelais and his world (H. Iswolsky, Trans.), Indiana University Press (1984).

[16] E.Goffman, The presentation of self in everyday life, Anchor Books(1959).

本レポート・記事は転載禁止です。ご希望の方はこちらよりPDF版をダウンロードいただけます。

執筆

taliki シンクタンク事業部 リサーチャー 野田裕紀

taliki シンクタンク事業部 リサーチャー 中澤舟

関連する記事

社会課題に取り組む起業家のこだわりを届ける。

ソーシャルビジネスの最新情報が届くtalikiのメルマガに登録しませんか?